本記事は2025年2月に行われたインターン生のハッカソンの2日目のワークショップの記事です。

1日目は、インターン生自身の経験を踏まえて、アプリ制作におけるアイデアソンを実施しました。1日目の様子は以下よりご覧いただけます。

本記事は2025年2月に行われたインターン生のハッカソンの2日目のワークショップの記事です。

1日目は、インターン生自身の経験を踏まえて、アプリ制作におけるアイデアソンを実施しました。1日目の様子は以下よりご覧いただけます。

1日目の内容はこちら:https://discoveries.co.jp/columns/202502internday1/

2日目は 「生成AIとは何か?」 という基礎を理解し、 「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」 を活用して、生成AIをカスタマイズする体験をしてもらいました。

また、生成AIを活用する上で重要となる 「試行錯誤する力」 も身につけることを狙いとし、学生ならではのアイデアを形にするプロセスを経験する目的で行いました。

インターン生からは「生成AIの実装を実際に試せたのが面白かった」「チームで意見を出し合いながら形にしていく過程が勉強になった」といった声が上がりました。

まずは、インターン生がリラックスできるよう、アイスブレイクを交えながら交流を深めました。

その後、本日のアジェンダを共有し、アイデアソンの目的を改めて説明。「就業経験を積むこと」と「生成AI技術を学ぶこと」 という二つの大きな目標を掲げ、それに向けてどのようなプロセスを踏んでいくのかを確認しました。

生成AIとは何か? という基礎から解説を行いました。現在、ChatGPTをはじめとする生成AIは多くの分野で活用されていますが、その裏側にある技術について知る機会は少ないものです。

さらに、今回のアイデアソンで活用する 「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」 についても詳しく解説しました。RAGは、AIが外部の情報を検索し、それを基に回答を生成する技術であり、企業の業務効率化や情報検索の精度向上に役立つ重要な技術です。

このインプットセッションでは、生成AIの基本原理、RAGの仕組みと利点や実際の活用事例 などを紹介し、インターン生が自分のアイデアにどう応用できるかを考えるきっかけを作りました。

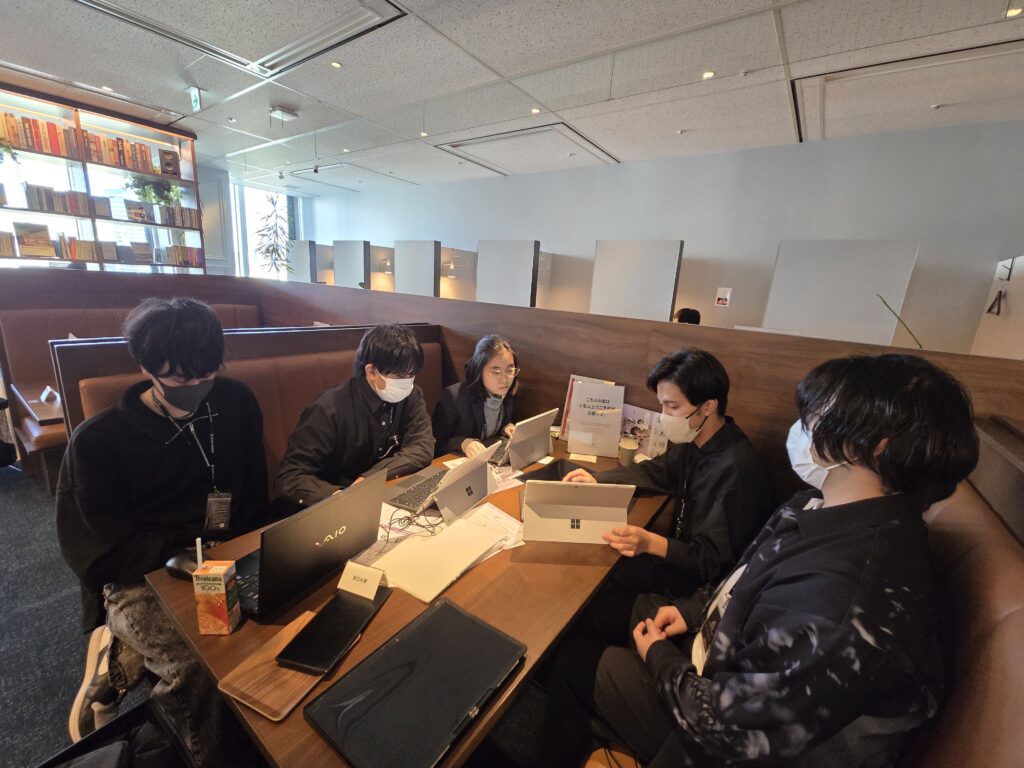

続いて、「就活に使えるAIエージェントを作るとしたら、どんな課題を解決するAIエージェントを作るか?」というテーマで2つのチームに分かれてグループワークを行いました。

参加者は、就職活動における課題を洗い出し、それを解決するためのAIエージェントのアイデアを議論しました。

具体的なアイデアとしては、面接特化型AIエージェントやES添削エージェント、SNS等を利用した企業研究などが挙がりました。

ランチタイムは、インターン生と社長と先輩社員でハンバーガーを食べに行きました。

インターン生は社長や先輩社員から仕事や普段の過ごし方の話を聞き、社会人生活をイメージしてくれているようでした。

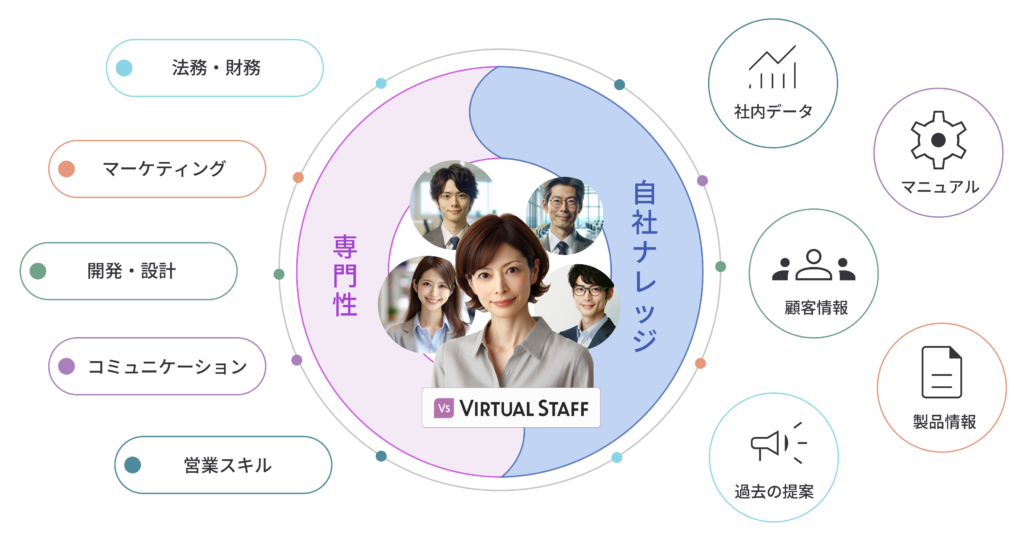

午後のセッションでは、弊社の生成AIプロダクトである 「バーチャルスタッフ」 を紹介しました。

バーチャルスタッフは、ディスカバリーズが提供する専門業務型の生成AIです。様々な分野に特化した専門知識を持つことで、業務効率を高めてくれるサービスです。

このセッションでは、バーチャルスタッフをどのように活用できるのかを具体的に説明し、今回のグループワークで実際に試してもらう準備を行いました。

いよいよ実践フェーズに突入。各チームがバーチャルスタッフを使って、午前中に話した自分たちのアイデアを形にする 作業を進めました。

どんなデータを学習させると精度が向上するのか?、想定通りに動作しない場合の調整方法は?、実際に試した結果、期待通りの回答が得られるか?、など試行錯誤を重ねながら開発を進めました。

最後に、各チームが開発した AIエージェントのアイデアと成果 を発表しました。

どのような課題を解決するのか、RAGをどう活用したのか、Try&Errorの中で学んだことなど、実際に作ったAIのデモを交えながら発表し、他の参加者や先輩社員からフィードバックをもらいました。

今回のハッカソンを通じて、参加者は 生成AIの基礎から実装、ビジネスへの応用まで を学びました。

特に 「自分で試してみることの大切さ」 を実感しながら、技術の可能性を探る良い機会になったと思います。

これからも、学んだことを活かして、より実践的なスキルを磨いていってください!